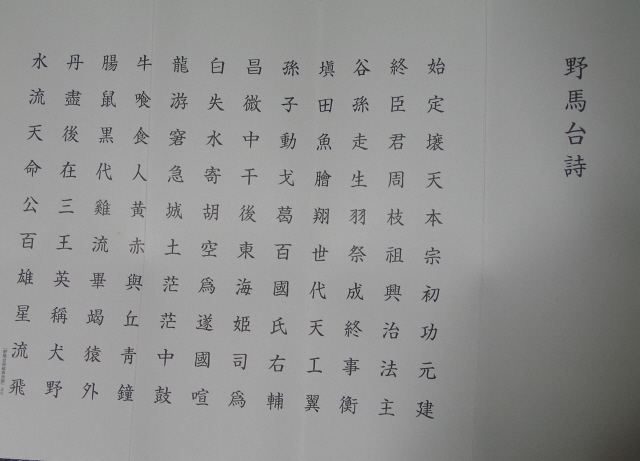

| 怴嶌擻亀栰攏戜偺帊亁栰懞漭嵵丒攡庒尯徦丒栰懞枩嶌丒栰懞桾婎丒愇揷岾梇丒崅栰榓寷丒怺揷攷帯丒寧嶈惏晇丒抾嶳桰庽丒帪揷岝梞丒壀憦巎丒拞懞廋堦丒摗揷榋榊暫塹丒戝憅尮師榊丒婽堜峀拤丒彆愳帯 偁傜偡偠偼乧 尛搨巊丒媑旛恀旛乮漭嵵偝傫乯偑崅極乮嶌傝暔乯偵桯暵偝傟偰偄傞丅 怘傋暔傕梌偊傜傟偢丄夓巰悺慜偺忬懺偱偁偭偨偦偺帪丄垻晹拠杻楥偺楈乮尯徦偝傫乯偑尰傟傞丅 拠杻楥傕傑偨丄偙偺崙偱柍擮偺偆偪偵巰偟偨帠偐傜丄峜掗偐傜恀旛偵壽偣傜傟傞擄戣傪嫵偊傛偆偲尰傟偨偺偩偭偨丅 傑偢偼埻岄丅擇恖偼崅極偺揤堜偺奿巕傪斦偵尒棫偰偰埻岄傪懪偮丅 師偵暥慖偺撉夝丅拠杻楥偼巰偟偰偺偪摼偨椡傪巊偭偰丄嬻傪旘傃丄攷巑偨偪偑暥慖傪撉傫偱偄傞條巕傪丄恀旛偵尒偣傞丅 暥慖偺偡傋偰傪夛摼偟偨恀旛偼拠杻楥偵棅傫偱屆偄楋傪梡堄偝偣丄偦偺棤偵暥慖傪彂偒嶶傜偟丄極撪偵嶵偄偰偍偔丅 偦偙偵恀旛傪帋偦偆偲偄偆攷巑偨偪乮晳戜偱偼捠帿侾恖乯偑朘傟傞偲丄嶵偐傟偨巻傪尒偰丄嬃偒丄枖丄恀旛偼暥慖側偳丄擔杮偱偼巕嫙偱傕抦偭偰偄傞偲尵偆偺偱丄偡偛偡偛偲堷偒壓偑傞丅 懕偄偰埻岄偺彑晧偵側傞偑丄側偐側偐彑晧偑偮偐偢丄偮偄偵恀旛偑彑偮丅 偦偙偱墱偺庤偲偽偐傝丄乽幾攏戜偺帊乿傪撉傑偣傛偆偲偄偆帠偵側傞丅 峜掗乮枩嶌偝傫乯偑悘恇傪堷偒楢傟搊応偟丄偦偺慜偱撉傔偲姫暔傪搉偟偰敆傞偑丄埫崋暥偵側偭偰偄偰丄撉傓偙偲偑弌棃側偄丅 拠杻楥傕巔傪徚偟偰偟傑偄丄傗傓側偔恄棅傒偲弶悾偺娤壒偵婩傞偲丄嬻偐傜抴鍋偑暥帤偺忋偵崀傝偰偒偰丄偦偺抴鍋偑偨偳偭偨捠傝偵撉傓恑傓偲丄偦傟偼擔杮偑柵傃傞偲偄偆梐尵彂偩偭偨丅 恀旛偼媫偓偙偺彂傪帩偭偰婣崙偟傛偆偲丄棫偪忋偑傞偑丄悘恇偨偪偺埻傑傟偰丄摝偘傞帠偑弌棃側偄丅 偦偙偵拠杻楥偺楈偑偙偺崙偱巰傫偩崷傒傪惏傜偦偆偲尰傟傞丅 恀旛偼丄崱偼彂傪帩偪婣傝丄擔杮傪庣傞傋偒偲丄拠杻楥傪巭傔傛偆偲偡傞偑丄拠杻楥偼丄崱婣傟偽恀旛堦恖偺庤暱偲側傞帠偑夨偟偄偲丄搟傝傪偁傜傢偵彂傪墶庢傝偟傛偆偲偡傞丅 擇恖偱傕傒崌偆偆偪丄悽奅偼岝傪幐偄乮媫懍偵徠柧傪峣偭偰埫揮乯丄恀旛偼戝抧偺斷乮帪娫偺寠乯偵棊偪偰偄偔丅 婥偑偮偔偲恀旛偼憪洎乆偺栰曈偵丄偨偩堦恖乮惓愭偺奒偵曅懌傪壓傠偟偰嵗偭偰偄傞偲偙傠偵僗億僢僩儔僀僩偑摉偨傞乯丅 乽惵偒媢丄愒偒搚丄洎乆偲嬻偵婣偡乿偲庤偵帩偭偰偄傞彂傪撉傓恀旛偺惡偵懕偔傛偆偵丄乽捁偼偡傋偰捑栙偟偨丅傑偰偟偽偟丄傗偑偰偍慜偵傕惷偗偝偑朘傟傞乿偲丄偳偙偐傜偐惡偑嬁偔乮抧梬偲枊撪偺尯徦偝傫乯丅 恀旛偼乽偍乕偄丅幾攏戜偺帊傪帩偭偰婣偭偨偧乕乿偲偨偩堦恖嫨傇丅乮埫揮偟漭嵵偝傫偑亀妏亁偵屻傠傪岦偄偰棫偮偲丄偆偡埫偄掱搙偺徠柧偵側傝丄惷偐偵婣偭偰偄偔丅姫暔偼惓愭偵巆偭偰偄傞乯丅 榖偼柺敀偄偟丄弌墘幰傕忋庤偄恖偨偪偽偐傝側偺偱丄柺敀偐偭偨偺偱偡偑丄婎杮揑偵僙儕僼偑懡偔丄夛榖寑側偺偱丄亀擻亁偲尵偆姶偠偼偟傑偣傫丅丅 崙棫偺岞墘偱偙傟傪傗偭偨丄偲偄偆帠幚偼崱屻偺岞墘偺暆傪峀偘傞偺偵偼椙偄偒偭偐偗偵側傞偺偐傕抦傟傑偣傫偑丄偙傟傪亀怴嶌擻亁偲徧偡傞偺偼擛壗側傕偺偐丅丅 漭嵵偝傫偑亀擻妝寑亁偲尵偭偰偄傞偑丄偦偺傛偆側壗偐怴偟偄柤慜傪偮偗偰丄怴僕儍儞儖偲偟偰偺岞墘偺曽偑擺摼偑偄偔婥偑偟傑偡丅 偙傟傪亀擻亁偲偟偰尒傞側傜偽丄椺偊偽丄恀旛偑乽幾攏戜偺帊乿傪夝撉偡傞応柺偱丄巕曽偺暞偡傞抴鍋偺惛偑搊応偟偰弶傔偼晳戜傪旘傫偱丄姫暔偺忋傪旘傫偱偄傞偲偄偆偺傪昞偟偰偄偨偺偼柺敀偄偲巚偭偨偺偱偡偑丄捈屻偵巕曽偼乬懪忨乭偺愭偵昍傪偮偗偰丄抴鍋偺儅僗僐僢僩偑傇傜壓偑偭偨暔傪帩偭偰丄幚嵺偵偦偺彫偝側抴鍋傪恀旛偺帩偮姫暔偺忋偵悅傜偟偨偺偱偡丅丅偙傟偼愢柧偟夁偓偰偮傑傜側偄丅丅 偙偺応柺偼桳柤側偺偱丄偄偭偦巕曽傕弌偝偢丄梬偩偗偱偺昞尰偱廫暘偩偭偨偺偱偼側偄偐丅丅 枖丄嵟屻偺徠柧憖嶌偼昁梫偩偭偨偺偐丅丅 亀擻亁側傜徠柧偵棅傜偢偲傕丄梬偵傛偭偰帺嵼偵昞尰弌棃傞偼偢偱偼側偄偺偐丄偲偺媈栤偑晜偐傫偱側傝傑偣傫偱偟偨丅  偪側傒偵丄幨恀偺乽幾攏戜偺帊乿偼擖傝岥偱攝傜傟偨傕偺丅 偪側傒偵丄幨恀偺乽幾攏戜偺帊乿偼擖傝岥偱攝傜傟偨傕偺丅寑拞偱丄捠帿偑乽幾攏戜偺帊乿傪撉傑偣傞帠偵側偭偨丅偲偄偆榖傪偡傞帪偵丄乽偍庤尦偵巻偑屼嵗傞偱偁傠偆丅偪偲丄屼棗壓偝傟偄乿偲尵偭偰丄娤媞偵撉傔側偄暥復偑彂偄偰偁傞帠傪帵偡偺偵巊傢傟偨丅 攝傞偺偼椙偄偗偳丄搑拞偱尒偣傞昁梫偑桳傞偺偐媈栤丅 偙傟偵偼棤懁偵偼慄偑堷偄偰偁偭偰丄摟偐偟偰尒傞偲撉傓弴斣偑傢偐傞偲偄偆丄拞乆嬅偭偨嶌傝丅偙傟偼偙傟偱柺敀偄偗傟偳尰戙揑偩側偀丅丅 |

偍媣偟傇傝偱偡丅

2010-01-14 04:03偙偪傜偙偦丄杮擭傕媂偟偔偍婅偄偟偨偟傑偡丅

偝偭偦偔丄岞墘忣曬偁傝偑偲偆屼嵗偄傑偡丅

幚偼偄傠偄傠掆懾偟偰偄偰丄戝検偺岞墘忣曬偑峏怴偝傟偰偄側偄忬嫷偱偡丅側偺偱丄奺僒僀僩偺僠僄僢僋傕懾偭偰偄偨偺偱丄偍嫵偊偄偨偩偒彆偐傝傑偟偨丅

側傞傋偔丄憗偔峏怴偟傑偡丅丅

偝偰丄懞悾偝傫偑偍朣偔側傝偵側偭偨偙偲丄抦傝傑偣傫偱丄戝曄嬃偒傑偟偨丅

傑偩偍庒偄偺偵丄偲偭偰傕巆擮偱偡丅

偛柣暉傪偍婩傝偄偨偟傑偡丅